Я с большим трудом открываю глаза и пытаюсь вспомнить: что было вчера? В памяти сохранились какие-то чужие лица, обрывки фраз, мои поступки, которые лучше бы не вспоминать...

Жизнь моя в последние полгода института превратилась в кромешный ад. Я хотел забыться, залить вином свою нестерпимую боль от потерянной любви, но рана в груди только увеличивалась, а тьма внутри становилась все страшней. И я не знал, как отыскать дорогу назад, в мой мир, где так уютно и тепло, где волны шепчутся у пристани, а в небе весело кружатся береговые стрижи.

В мою голову залили раскаленный свинец, а руки и ноги набили ватой, так что я был не в состоянии пошевелиться или встать.

Тогда я не просто заглянул в пропасть, но оказался на самом ее дне, всем существом почувствовав зловоние погибели. Тьма была живой и осязаемой, она опутала меня своими липкими щупальцами, парализовала волю и ум, вытянула из меня все силы. Я с тоской смотрел наверх, где теплился слабый спасительный свет. Я понимал, что мне самому не выбраться из этой ямы, не преодолеть отвесные острые выступы, никогда не вернуться на свою солнечную поляну.

С тех пор я не смею осуждать тех, кто сбился с ровного пути, заблудился, оступился или упал. Это может произойти с каждым, без исключения.

Беда, как злобный и опасный зверь, подстерегает нас там, где мы ее не ожидаем; она одним ударом может разрушить наш хрупкий внутренний мир, да и всю нашу жизнь. И не стоит надеяться на свои силы или ждать спасения от человека. Другой человек не в состоянии погрузиться в твою бездну, чтобы помочь тебе, потому что он сам может в ней утонуть, и также не выберется оттуда. Остается уповать только на чудо, и оно иногда случается.

Я был воспитан своей бабушкой в христианской вере, с малых лет знал, что есть рай и ад, есть Бог и дьявол. Я был уверен в том, что человек до конца не умирает, что душа его живет после смерти веки вечные.

Но вера моя была поверхностной, как часть обычаев и преданий моего рода.

Когда я умирал от боли на больничной койке, то вспоминал молитвы, которым меня научила бабка. А потом, когда стало легче, я мечтал о том, что уйду в тайгу, возьму с собой только крест и древние книги, стоявшие у нас в красном углу под иконами, построю себе маленькую избушку у чистой и быстрой речки, и стану жить в ней отшельником до конца своих дней.

Но жизнь распорядилась по-другому. Вместо таежной поляны я оказался в круговерти мегаполиса; вместо хрустального горного воздуха и прозрачной воды я вдыхал ядовитый смог и пил какую-то гадость, которая медленно, но верно разрушала мой мозг и мою душу.

Я узнал, что земная любовь может приносить не только потрясающую радость и счастье, но и непереносимую боль; что слово не только возносит и воскрешает, но может и убивать смертельно.

Я свернул со своего узкого пути, сорвался и больно упал на дно пропасти, переломав все душевные кости.

И при этом почему-то точно знал, что это еще не конец...

Я с трудом поднялся со своего ложа и, пошатываясь, пошел.

Я уже знал, что путь мой будет очень долгим и трудным, но пока нужно было добраться до первой станции с чудным названием Отрадное.

Эту дорогу нам указал Николай Николаевич, преподаватель по истории древнерусского искусства. Это был удивительно скромный, добрый и глубокий человек. Потомок славного рода Третьяковых, он, казалось, знал все о каждом русском храме, каждой иконе. Но самое главное – открывал нам, оскопленным советской атеистической школой, удивительный мир Дионисия и Рублева с их четвертым измерением и обратной перспективой, где все далекое вдруг становилось близким, где ангелы запросто спускались на землю, а святые по лестнице легко восходили на небо.

Я слушал его и вспоминал рассказы своей бабушки о какой-то несуществующей стране, где белые храмы с мачтами колоколен, как корабли среди золотистых волн пшеницы, плывут куда-то в лазурные небеса. Я думал, что это – сказки, что этот мир давно уже покоится где-то на дне, словно легендарный град Китеж...

«А вы съездите в Отрадное», – загадочно улыбался Николай Николаевич.

И мы поехали.

Я и сейчас помню эту маленькую станцию в Подмосковье. Февральская вьюга швыряла нам в лица охапки снега. Впереди в полушубке и валенках через поле весело бежал Николай Николаевич, а за ним – человек двадцать студентов: художники, операторы, режиссеры. Среди них были русские, армяне, евреи, таджики, туркмены. Ко всем прикоснулось живое слово и позвало туда, на вершину холма, где стояла маленькая деревенская церковь.

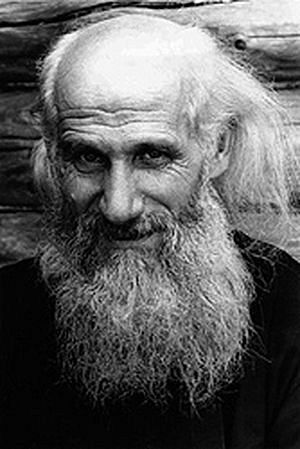

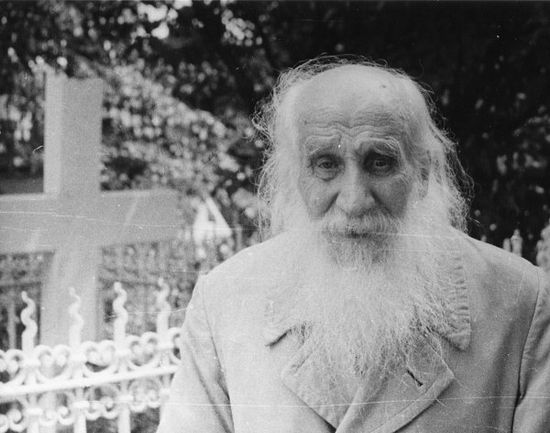

Я не могу сказать, что эта первая поездка перевернула мое сознание. Теснота, духота, незнакомый язык богослужения, сердитые бабки, которые все время делали замечания, – все это раздражало и утомляло. Впереди перед аналоем сидел сгорбленный старичок-священник с редкими белыми волосами и светлой лысиной. Все шли к нему на исповедь. Подошел и я. Я не помню, о чем мы с ним говорили, но мне отчего-то стало легко и радостно.

В другой раз у моего приятеля случилось несчастье. Ему позвонила жена из Питера и сказала, что у их сына-младенца обнаружили менингит, что его забрали в больницу, и в палату никого не пускают.

Мы, конечно, сорвались и поехали в Отрадное. Друг мой, расталкивая всех локтями, пробрался к старцу, упал перед ним на колени. Тот утешал его, как мог, а потом, поднявшись, ушел в алтарь и долго не выходил оттуда. Было слышно, как в речитатив литургических песнопений вплетаются его слабые молитвенные возгласы.

Через пару часов мы позвонили в Питер, и радостная жена моего приятеля сообщила, что никакого менингита у их сына нет. Так сказали врачи, хотя еще два часа назад говорили противоположное...

Может, чудо, а может быть, просто совпадение.

Я и до сих пор настороженно отношусь к разного рода чудесам, особенно к тем, которые слишком будоражат умы и вызывают нездоровый ажиотаж.

Но тогда, душным июльским днем, когда я отправился в Отрадное к старцу, я понимал, что ни я сам, ни кто-то иной из моего окружения, ни доктора не в состоянии мне помочь. Слишком глубока была пропасть, и слишком невыносимой боль...

Я ехал к старцу с надеждой на чудо.

Это была последняя моя надежда…

Мне часто хочется вернуться назад, забыться в светлых снах моего детства, посидеть на берегу моей чистой реки, послушать шепот воды на перекате, но вместо этого я почему-то оказываюсь в заколдованном лесу и темных лабиринтах своей памяти.

Я шагаю по этой сумрачной, труднопроходимой тропе, стараюсь быстро миновать все свои беды и злосчастия, но при этом точно знаю, что они –всего лишь присказка; самое ужасное ждет впереди.

И я не хочу идти дальше…

Человек – вечный ребенок, он играет со своей жизнью, часто не осознавая, что у него в руках не безобидная погремушка, а смертоносная бомба. Один неверный шаг, одно неловкое движение, одно неосторожное слово – и мир взорвется, расколовшись на мелкие кусочки. И если человек не погибнет, то ему придется долго ходить вокруг, собирая все эти осколки, пытаясь склеить из них что-то целое. Чтобы жить. Чтобы дышать. Чтобы творить и думать, а не превратиться в безвольный и равнодушный кокон.

Я добирался до Отрадного целую вечность. Был жаркий летний день, в небе висело беспощадное солнце, и улицы на моем пути были покрыты тополиным пухом. Все прохожие, казалось, показывали пальцами на мое внутреннее безобразие, кивали головой, стыдили, обличали, обзывали последними словами. Но мне было все равно. Мне было больно так, как будто кто-то вонзил в сердце нож и забыл его вынуть.

А разве думает о том, как он выглядит в глазах других, получивший смертельную рану?

Я вошел в храм и, не замечая никого, направился к месту, где обычно исповедовал старец. Исповедь уже закончилась, и мне пришлось долго просить какого-то служку, чтобы позвали его.

Наконец, он вышел. Я встал перед ним на колени и открыл перед ним всю свою мерзость, не утаивая ничего. Мне не было стыдно. Я очень устал носить в себе грязь и тяжесть. Мои глаза ослепли от черноты. Я оставил свой теплый и солнечный мир, ушел в далекую страну, потратил свои драгоценные жемчужины на какое-то пойло, заставлял себя вкушать пустую и сухую мякину, веселился, когда было тошно и плохо, а теперь вот пришел к своему Отцу, надеясь, что он примет и простит.

Я говорил, наверное, очень долго и невнятно. В какой-то момент даже забыл, что старец здесь, рядом. Потом почувствовал на своих плечах его легкие руки, поднял голову, и увидел перед собой глаза небесного цвета, полные бесконечной любви и слез.

Такие глаза были у моего сына, когда он явился мне оттуда на сороковой день после гибели, хотя в жизни это были две непроницаемо черные маслины…

Старец встал, повернулся к алтарю, громко выдохнул: «Отче!..» И потом долго стоял неподвижно.

Когда он повернулся ко мне, я был поражен, насколько он был молод в свои 85 лет. Глаза его сияли, на устах теплилась легкая улыбка. От него исходила какая-то мощная волна осязаемого света.

Тьма, которая так мучила меня в последнее время, отступила, трусливо поджав хвост; тяжесть упала с сердца. Старец словно взял и вынул из моего сердца нож. Боль, конечно, осталась, но это была боль к выздоровлению.

Он обнял меня, что-то говорил в утешение. Но я, честно говоря, не был способен что-либо понять или услышать.

Я отошел недалеко от храма, лег навзничь в траву, как это часто бывало в детстве; и лежал так почти до самого вечера, чувствуя, как живительные и светлые токи пронзают меня с головы до ног.

Я всегда буду помнить это имя: отец Тихон Пелих...

Владимир Щербинин